В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН открылась V Школа по подготовке молодых специалистов «Синхротронное излучение в современных технологиях». Ведущие ученые встретились с журналистами и рассказали о том, как можно применять синхротроннное излучение, и о позициях российской науки в этой сфере.

В программу Школы входят лекции крупнейших российских специалистов по применению синхротронного излучения в материаловедении, химии, биологии, катализе, биотехнологиях и других областях науки. Заместитель директора ИЯФ СО РАН академик Геннадий Николаевич Кулипанов подчеркнул, что все исследования с применением синхротронного излучения имеют практический аспект.

Слева направо: Борис Александрович Князев, Валентина Александровна Трунова, Дмитрий Иванович Кочубей, Андрей Викторович Дарьин, Борис Петрович Толочко, Геннадий Николаевич Кулипанов.

Среди участников Школы – молодые ученые, студенты, аспиранты из Новосибирска, Омска, Красноярска, Иркутска, Москвы и Екатеринбурга. Участники Школы узнают о работе источников синхротронного излучения, изучат методики проведения экспериментов и анализа получаемой информации, и поучаствуют в экспериментах практических станциях Сибирского центра Синхротронного и Терагерцового излучения (СЦСТИ).

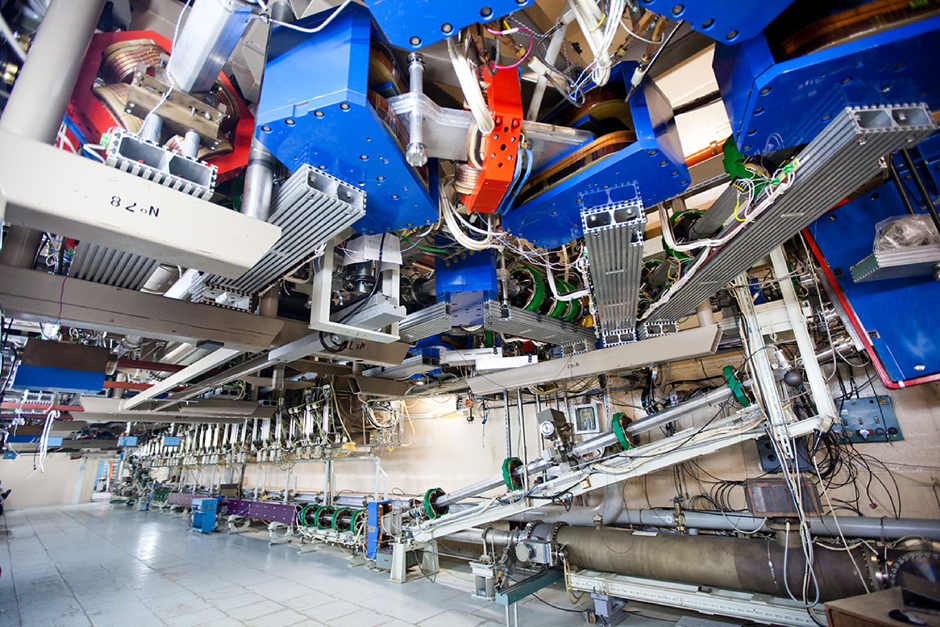

Как отметил Геннадий Николаевич Кулипанов, новосибирский лазер на свободных электронах – самый лучший и самый мощный в мире.

Новосибирский лазер на свободных электронах.

- Мощность нашего лазера в несколько тысяч раз превышает среднюю мощность любого существующего в мире источника в этом спектральном диапазоне, - добавил заведующий лабораторией ИЯФа, д.ф.-м.н. Борис Александрович Князев. – У нас очень много пользователей – сейчас на нашем лазере планируют провести эксперименты ученые из Саутгемптонского университета (Англия). Тематика, связанная с синхротронным излучением, очень популярна в мире – она обещает большие перспективы и возможности в области контроля вредных веществ и оружия, а также в биомедицинских исследованиях. Следующий шаг – создание компактных, менее дорогих источников излучения.

Старший научный сотрудник, к.х.н., Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН Валентина Александровна Трунова заметила, что на оборудовании ИЯФ были получены уникальные результаты, которыми очень заинтересовались физиологи и хирурги.

- Мы смогли посмотреть, что представляет из себя мышца, как она работает. Для этого нужно было получить биопсийный материал – послеоперационный или отобранный с помощью шприца. Объем этой массы в сыром виде не превышает миллиграмм, и только с применением синхротронного излучения мы можем получить информацию о 20-30 элементах из этой массы.

Синхротронное излучение также применимо для реконструкции климата в последнее тысячелетие, для чего ученые изучают состав донных осадков. Об этой работе рассказал старший научный сотрудник Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН к.г.-м.н. Андрей Викторович Дарьин.

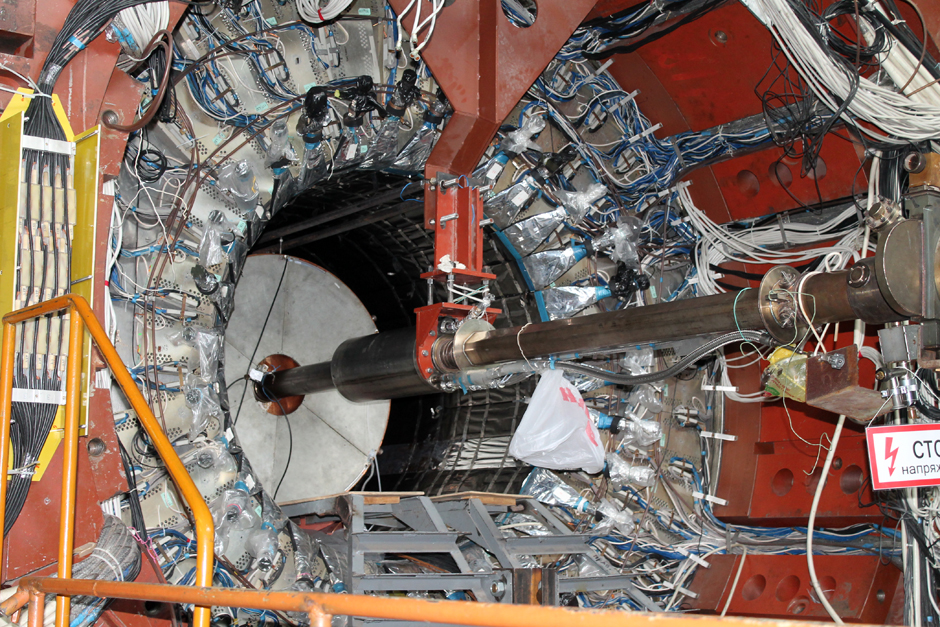

На комплексе ВЭПП-4 проводятся исследования с использованием выведенных пучков синхротронного излучения.

- Мы ведем эту работу с ИЯФ уже около десяти лет, хотя первые эксперименты прошли еще в 1980-е годы. При образовании осадка в нем отражаются те условия, в которых он возник – сколько было снега, дождей, какая была температура. Подобные исследования – новое направление в применении синхротронного излучения. Детальное изучение этих осадков дает нам возможность реконструировать изменение климата в Сибири. Сейчас мы даже можем дать прогноз – в будущем нас ожидает похолодание, а не потепление.

Среди участников Школы – молодые ученые, студенты, аспиранты из Новосибирска, Омска, Красноярска, Иркутска, Москвы и Екатеринбурга.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| 565734.jpg | 5.81 МБ |

| IMG_4603.jpg | 7.55 МБ |

| IMG_9475.jpg | 5.54 МБ |

| IMG_9477.JPG | 4.28 МБ |

| IMG_9499.JPG | 5.22 МБ |

| IMG_9507.jpg | 4.71 МБ |