Scientificrussia.ru - Сибирские ученые будут участвовать в создании экспериментального термоядерного реактора на основе токамака. В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН подписано соглашение о разработке и поставке оборудования в рамках крупнейшего международного проекта ИТЭР. Примечательно, что идея создать подобный термоядерный реактор возникла именно в нашей стране.

Токамак из перестройки

ИТЭР – это крупнейший международный проект по созданию экспериментального термоядерного реактора на основе токамака. Если проект будет успешным, ученые впервые в истории получат неисчерпаемый источник экологически чистой энергии.

Истоки проекта лежат в 1985 году, когда ученые СССР предложили совместно построить токамак следующего поколения, используя опыт четырех ведущих мировых программ по управляемому термоядерному синтезу. Три года спустя четыре участвующие в проекте стороны – СССР, США, Япония и ЕС – начали концептуальное проектирование ИТЭР, а в 1992 году началась фаза технического проектирования. Шесть лет совместной работы завершились разработкой первого всеобъемлющего технического проекта термоядерного реактора, основанного на хорошо проверенных физических данных и технологиях.

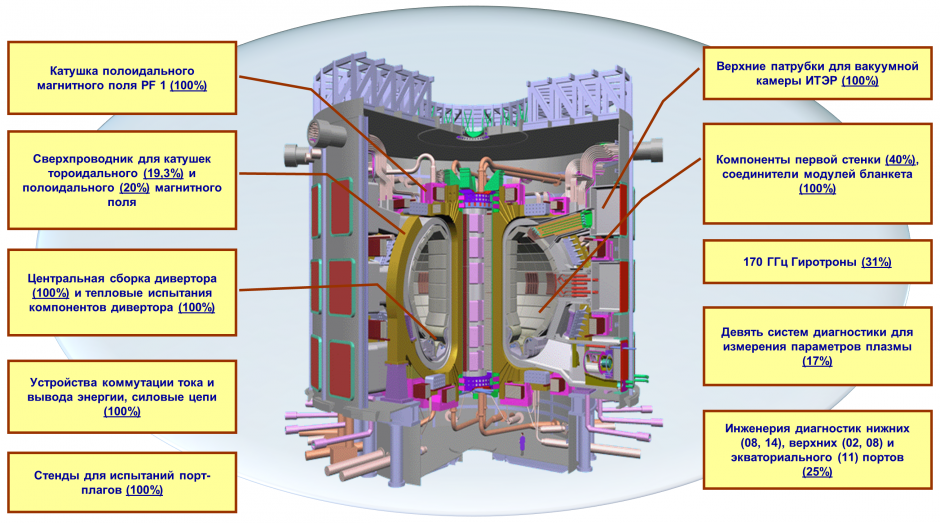

Трехмерная модель термоядерного реактора ИТЭР в разрезе. На схеме отмечено оборудование, которое изготовят в России.

Итоговый технический проект реактора ИТЭР был завершен только в 2001 году. Четыре года спустя было окончательно выбрано место для строительства установки – окрестности города Кадараш на юге Франции, и началась подготовка к сооружению комплекса ИТЭР. В 2007 году официально вступило в силу Соглашение о создании Организации ИТЭР, подписанное представителями Европейского сообщества по атомной энергии, Правительств Индии, Китая, Республики Корея, России, США и Японии.

Главная задача проекта – отработать все необходимые технологии, чтобы термоядерную энергию можно было использовать в промышленных масштабах. Первая плазма в реакторе должна быть получена в июне 2021 года. Успешная реализация проекта позволит получить неисчерпаемый источник экологически чистой энергии. Задача ИТЭР – сделать так, чтобы вложенная в создание реактора энергия вернулась в десятикратном объеме.

Установка ГОЛ-3

Производим и тестируем

По своим масштабам проект ИТЭР можно сравнить с Международной космической станцией (МКС) и Большим адронным коллайдером. Россия – полноправный участник этого проекта, и российские ученые займутся изготовлением и поставкой 21-ой высокотехнологичной системы будущей установки. ИЯФ СО РАН играет ключевую роль в разработке высокотехнологичного электронного оборудования, технологии и инженерии установки диагностических систем в каналы вакуумной камеры реактора. Помимо этого, институт исследует воздействие высокотемпературной плазмы на конструкционные материалы первой стенки реактора.

- Это очередное очень важное соглашение по разработке, изготовлению, поставке, наладке и вводе в эксплуатацию оборудования на площадке ИТЭР, – рассказал Анатолий Витальевич Красильников, д.ф-м.н., профессор, директор российского Агентства ИТЭР. – Очередное – потому, что Институт ядерной физики СО РАН регулярно участвует в крупных международных проектах. Потенциал и опыт, накопленный ИЯФ СО РАН, гарантирует, что наша часть работы по созданию установки ИТЭР будет завершена успешно. Финальная проверка оборудования на прочность и на сейсмостойкость, а также окончательный монтаж пройдут на юге Франции.

Осаму Мотоджима и Анатолий Витальевич Красильников подписывают соглашение между Организацией ИТЭР и российским Агентством ИТЭР о разработке и поставке оборудования для создаваемого термоядерного реактора

Ученые надеются, что этот чрезвычайно важный проект будет лишь началом многолетней и плодотворной работы с ИТЭР.

- Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН ведет обширную работу со многими зарубежными научными центрами, – заметил заместитель директора ИЯФ СО РАН д.ф-м.н., Александр Александрович Иванов. Что касается плазменных исследований, то у нас очень большой опыт в проведении совместных научных работ по этой тематике со странами Европы, Южной Кореей, Японией и США. Мы не ограничиваемся поставками оборудования, но и вносим свой научный вклад. У нас уже было очень широкое сотрудничество с ЦЕРНом (Европейской организацией по ядерным исследованиям), и в результате совместных работ мы не только подняли наш научный уровень, но и увеличили культуру производства. Того же мы ожидаем и от сотрудничества с ИТЭР.

Это не опасно

Первоначально стоимость проекта оценивалась в 12 миллиардов долларов. Китай, Индия, Корея, Россия и США вносят в проект по 1/11 суммы, Япония – 2/11, Европейский Союз – 4/11. В июле 2010 года из-за удорожания материалов стоимость термоядерного реактора была увеличилась до 15 миллиардов евро. В 2013-2015 годах Россия вложит в проект 14,4 млрд рублей (около 500 миллионов долларов), и по предварительным оценкам, создание оборудования для проекта займет 5 – 7 лет.

Сотрудники ИЯФ А.А. Иванов и А.В. Бурдаков демонстрируют установку ГОЛ-3, созданную для изучения важных физических проблем, связаных с созданием термоядерной плазмы с помощью нагрева электронным пучком и ее удержанием в длинных многопробочных магнитных системах открытого типа

Генеральный директор Международной организации ИТЭР профессор Осаму Мотоджима подчеркнул важность этого проекта не только для мировой науки, но и экономики.

- На территории стран-участников проекта проживает 50 процентов населения нашей планеты, и на эти страны приходится 80 процентов мирового внутреннего продукта. Эти цифры показывают, насколько проект важен не только для выхода на следующий этап научного знания, но и для мирового сектора экономики. До повсеместного использования термоядерной энергии остался один шаг.

Осаму Мотоджима особо отметил безопасность термоядерных реакторов. При их использовании такой катастрофы, как на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, в принципе не может возникнуть.

Директор ИЯФ СО РАН академик Александр Николаевич Скринский подчеркнул: Россия регулярно и на равных участвует в создании крупномасштабных установок мирового масштаба, и это доказывает эффективность и высокий уровень российской науки.

Павел Красин, пресс-служба Президиума СО РАН

Фото Елены Трухиной и с официального сайта ИТЭР