Председатель СО РАН Александр Леонидович Асеев рассказал корреспонденту ежемесячного научно-популярного журнала "В мире науки" о последних достижениях, научных планах и финансовых перспективах сибирских ученых. Предлагаем Вашему вниманию полный текст интервью.

Год тому вперед

Когда кругом говорят о трудностях, хочется наконец поговорить и о хорошем — о достижениях, прорывах, неожиданных решениях. То есть о настоящей науке. За этим мы и пришли к председателю Сибирского отделения РАН академику Александру Леонидовичу Асееву.

- Александр Леонидович, скажите просто и честно, чем может гордиться Сибирское отделение Российской академии наук из того, что сделано за прошлый год?

- Честно? Нам есть чем гордиться. Впрочем, как и в другие годы. Есть хорошие результаты, движение вперед, мы напряженно работали и многого добились.

- Тогда начнем с физики.

- Наши физические институты — несомненные лидеры и в российской, и в мировой науке. У нас в этой области работают крупнейшие институты, и самый крупный в системе СО РАН и РАН в целом— Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера (ИЯФ). Кроме признанной мировым научным сообществом работы по исследованию бозона Хиггса и изготовления сложного и уникального оборудования для Большого адронного коллайдера в прошедшем году ИЯФ начал сотрудничество в проекте международного термоядерного реактора ITER. Собственно, прошлый, 2014 г. и начался с посещения ИЯФ представительной делегацией руководства проекта ITER и ГК «Росатом» и подписания Соглашения о начале работ в ИЯФ для ITER. Это сложнейшая и очень ответственная задача не только минувшего года, она рассчитана на ближайшие десятилетия. Читатели также должны знать, что ИЯФ выполняет чрезвычайно важные и серьезные работы для ядерно-оружейного комплекса страны, конкретно для базового в этом сегменте института в Снежинске — РФЯЦ-ВНИИТФ. Рассказать о том, какие именно там проекты ведутся, я не могу, но работы очень востребованные, очень высокого уровня и весьма дорогостоящие.

Далее, наши ведущие институты физического профиля — Институт лазерной физики, Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Институт автоматики и электрометрии — серьезно продвинулись в области квантовых технологий. Мы занимаемся ими очень плотно. Самая тяжелая и сложная проблема в этой области — обеспечить когерентность квантовых состояний. Они как миражи: пощупать нельзя, замерить очень трудно, но с ними надо уверенно работать. В прошедшем году достигнут большой прогресс в изучении когерентных состояний счетного количества холодных атомов и отдельных атомов в оптических ловушках.

|

|

|

Лазер на свободных электронах Сибирского центра фотохимических исследований при ИЯФ и ИХКГ - мегаустановка, каких в мире единицы |

- Это теоретические работы или эксперименты?

- Эксперименты. В 2014 г. эти работы велись совместно с Российским квантовым центром (РКЦ) в составе инновационного центра «Сколково». Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова входит в число партнеров РКЦ, у нас работают его сотрудники и аспиранты, но экспериментальная база высокого уровня целиком наша. Если говорить о технологиях, необходимо отметить достижения в области так называемых аддитивных технологий.

- Что это такое?

- Технологии послойного синтеза сегодня — одно из наиболее динамично развивающихся направлений цифрового производства, предусматривающего формирование различного рода деталей при добавлении материала. К ним, в частности, относится технология ЗD-печати. Фрагментарно эти работы ведутся давно, но в этом году у нас появились реальные успехи. Так, в Институте химии твердого тела и механохимии разработан экстракционно-полиольный метод синтеза поверхностно- модифицированных наночастиц металлов контролируемого размера для применения в аддитивных технологиях.

Дела земные

- Отдельно нужно отметить Арктику. В конце прошлого года состоялись научные сессии СО РАН и РАН по этому приоритетному направлению исследований (подробнее об этом см.: Наука— это творчество // ВМН, № 2. 2015). Четыре доклада из 12 на сессии РАН были сделаны членами Сибирского отделения. Важнейший результат состоит в сборе данных о минеральном составе, возрасте пород и другой геологической информации о хребте Ломоносова и поднятии Менделеева на дне Северного Ледовитого океана. Данные, полученные нашими учеными, свидетельствуют в пользу континентального происхождения хребта Ломоносова и поднятия Менделеева. Это исследование имеет исключительно важный государственный, даже геополитический характер, оно имеет определяющее значение для подтверждения российских прав на обширные территории бассейна и шельфа Ледовитого океана. Проведены очень серьезные геохронологические и стратиграфические работы. Это тяжелое дело: нужно достать пробы со дна, в лабораториях проанализировать, вынести заключение, доказать его правильность. Работа продолжается, и она ляжет в основу заявки России на эту часть шельфа Северного Ледовитого океана.

- Шельф — уже почти российская территория, но еще не совсем. А у нас к Арктике еще много чего относится.

- Разумеется. 28 августа Президент России подписал поручение об организации с 2015 по 2020 г. комплексной научной экспедиции с участием Российской академии наук в Республике Саха (Якутия). Якутия — территориальный гигант с суровым арктическим климатом, там сосредоточена основная часть российской Арктики и вечной мерзлоты, стратегически важных минеральных ресурсов, перспективных экономических и транспортных решений. Это регион большой инвестиционной привлекательности, территория с необыкновенными природными ресурсами и в то же время очень ранимой природой, уникальной культурой и образом жизни коренных народов Севера. Она требует особых подходов к решению проблем ее развития и масштабных научных исследований.

В числе основных задач экспедиции — оценка устойчивости и продуктивности экосистем в конкретных районах; геологоразведка, оценка сейсмичности и криогенности территорий; энергообеспечение, транспортная система, сельскохозяйственное производство; состояние и перспективы развития человеческого потенциала: демография, медико-биологические аспекты, историко-культурная экспертиза.

Отмечу, что главной базой для проведения экспедиции станет Якутский научный центр СО РАН, один из крупнейших в Сибирском отделении, включающий уникальные институты арктического профиля, в том числе созданную по поручению президента РФ В.В. Путина современную и прекрасно оснащенную новейшим оборудованием научно-исследовательскую станцию на острове Самойловский в дельте реки Лены. Недавно я проводил в Якутию моего заместителя академика Николая Петровича Похиленко, который примет участие в обсуждении концепции комплексной экспедиции на совещании в правительстве Якутии с участием министра образования и науки РФ и представителей других заинтересованных министерств. Так что подготовка к большой экспедиции идет полным ходом.

- В наше время глобального потепления Север очень быстро меняется.

Следствием криологических рисков, связанных с глобальным потеплением, стало, по нашему мнению, внезапное и имеющее катастрофический характер формирование недавно обнаруженных кратеров на полуострове Ямал. Его исследовали специалисты Института криосферы Земли и Института нефтегазовой геологии и геофизики вместе с коллегами из Института проблем нефти и газа РАН.

Следствием криологических рисков, связанных с глобальным потеплением, стало, по нашему мнению, внезапное и имеющее катастрофический характер формирование недавно обнаруженных кратеров на полуострове Ямал. Его исследовали специалисты Института криосферы Земли и Института нефтегазовой геологии и геофизики вместе с коллегами из Института проблем нефти и газа РАН.

- Я читал, что таинственный кратер диаметром 30 м и глубиной 70 м с вертикальными стенками и озером на дне предположительно образовался два-три года назад.

- Кратер возник, скорее всего, совсем недавно. Такое новообразование — довольно тревожный знак, свидетельствующий о том, что относительно слабые климатические изменения уже начинают приводить к последствиям катастрофического характера. Дело в том, что подобные кратеры образуются в непосредственной близости от районов газовых промыслов, а крупнейшие в мире месторождения газа — на Ямале. Это стало предметом беспокойства как для руководства ОАО «Газпром», так и для администрации Ямало-Ненецкого округа. В конце прошлого года небольшая делегация со РАН и я в том числе участвовали в торжественном пуске в эксплуатацию газового промысла ГП-1 на Бованенковском газоконденсатном месторождении на Ямале. Его запасы оцениваются в 4,9 трлн м природного газа, само месторождение входит в тройку крупнейших в России — после Уренгоя и Ямбурга— и в пятерку в мире. С вводом ГП-1 ежегодный объем добычи газа достигает 90 млрд м. Таким образом, проблема внезапного выброса тундровых пород с образованием кратеров на Ямале очень актуальна, требует всесторонних исследований и создания системы предупреждения и защиты от подобных явлений.

- Есть предположения по поводу того, как этот кратер образовался?

- Есть. Проведенные комплексные геолого-геофизические и геохимические исследования этого уникального геологического новообразования позволили выдвинуть гипотезу: кратер обязан своим возникновением лавинному выбросу газогидратов метана в узле пересечения тектонических разломов. Если природный газ добывается на глубинах порядка километра, то в верхних слоях земной коры располагаются слои газогидратов — по сути, замороженные смеси метана с водой. В холодном состоянии они представляют собой нечто вроде льда, а при нагревании становятся газообразными с увеличением объема примерно в 160 раз. Там, где есть слабые места, возникают условия для того, чтобы эти газогидраты оттаивали, создается почва для газовых выбросов и образования такого рода кратеров. Кстати, первыми предсказали и обнаружили газогидраты отечественные ученые еще в середине прошлого века.

- То есть кратер образовался в результате выброса значительного объема газа?

- Полностью этот вопрос еще не проработан, но основная гипотеза состоит именно в этом. Газогидратов вообще очень много, особенно на дне океанов, это один из важных и перспективных ресурсов. Пока не совсем понятно, как его добывать, но это очень интересное направление исследований в энергетике будущего.

Дела внеземные

|

|

|

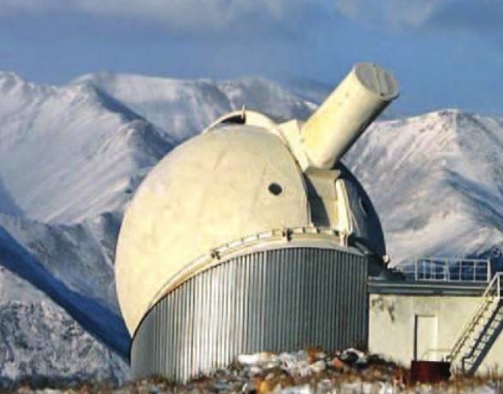

Внезаметный коронограф Саянской обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН - один из крупнейших в мире |

- В одну из последних встреч вы рассказывали о планах по созданию в Иркутске Национального гелиогеофизического центра.

- В этом вопросе прогресс налицо. На исходе прошлого года 26 декабря правительством России было принято решение о бюджетных инвестициях в его проектирование и строительство, задающее работу на ближайшие три года и даже дальше. Так что центр уже сейчас становится реальностью.

- И сколько инвестируют?

- Объем финансирования составит примерно 7 млрд руб. Конечно, финансовый кризис скажется, но важно, что принято принципиальное решение. Все мы дети Солнца, а как оно работает, мы понимаем плохо, хотя понять это, может быть, самое главное. Ясно, что в земных условиях выяснить это будет непросто, тем не менее это важнейший проект. Кроме того, он касается исследования ионосферы, околоземного пространства, космических объектов и т.д.

- Космические исследования у нас всегда были на высоком уровне.

- Не только были, но и пока остаются. В прошлом году в нашем Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения (КТИ НП) для ОАО «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева» создали не имеющую аналогов в мире многоканальную активную систему обезвешивания для проведения модальных испытаний крупных трансформируемых систем, таких как сверхмощные солнечные батареи, рефлекторы сверхбольшого диаметра, в условиях имитации невесомости.

- Практически ваши ученые создали на Земле искусственную невесомость?

- Совершенно верно.

- Каким образом? В бассейне, за счет выталкивающей силы жидкости?

- Нет, на открытом воздухе, за счет подвесов. Очень тонкая система. На орбиту сейчас выводят достаточно громоздкие объекты-трансформеры, например зеркала для изучения радиодиапазона. У них диаметр составляет десятки метров: 20, 30, 40. Вся эта сверхдорогая и очень сложная установка в сложенном виде выводится в космос, и там она должна с микронной точностью раскрыться. Поэтому эти испытания с наземной невесомостью крайне важны. В нашем КТИ НП можно видеть, как это выглядит на практике. Впечатляет.

- Могу представить, как такая махина разворачивается.

- То же относится к солнечным батареям. Площадь их панелей при развертывании резко увеличивается. и все это должно работать безукоризненно. Иногда на орбите возникают проблемы. Тогда в открытый космос выходят космонавты, рискуя жизнью. Подобные риски необходимо минимизировать, а для этого — роботизировать все, что возможно. Эта задача успешно выполняется.

Дела финансовые

- Кроме научных можно упомянуть длинный список событий научно-организационного и административного характера. Все перечислять не буду, но отмечу, что многие из них закладывают основу не только для текущего, 2015 г., но и на период до 2020-х гг. Правительством одобрена программа создания в Томской области инновационно-территориального кластера «ИНО Томск». Постановление правительства подписано 14 января этого года, но готовилось несколько лет. Программой предусмотрено создание промышленных кластеров в сфере высоких технологий, в том числе ядерно- го. информационного, электронного приборостроения, нефтехимического, фармацевтического, медицинской техники, возобновляемых природных ресурсов и т.д. Рассматриваются самые современные направления.

Новосибирск — третий по населению город в стране с мощным производственным потенциалом. Правительством Новосибирской области и мэрией города Новосибирска разрабатывается серьезная программа по реиндустриализации экономики этого региона. По этой программе в основе прорывных направлений в реиндустриализации и импортозамещении лежат разработки институтов Сибирского отделения.

У нас часто думают, что наука — чисто затратная вещь, которая прибыли не приносит.

- Это не так. Несмотря на реформу, которую проводит ФАНО. крупнейшие институты Сибирского отделения уверенно наращивают обороты финансово-хозяйственной деятельности, есть громадное число оплачиваемых применений их работ. В среднем финансовый оборот институтов СО РАН, ныне подведомственных ФАНО. в 2014 г. вырос на 20-25%.

- С учетом инфляции?

- Это не связано с инфляцией, основные деньги получены в середине года. Некоторые институты увеличили свой финансовый оборот в полтора раза. Это вселяет надежду и показывает, что академические научные организации востребованы.

- Сколько же вы заработали не в процентах, а в конкретном денежном выражении?

- Полной информации у меня нет. Раньше эту статистику вело Сибирское отделение, а сейчас финансовые функции перешли к ФАНО. Но я могу сказать по ведущим институтам. У Института ядерной физики финансовый оборот в 2013 г. был чуть меньше 2 млрд руб., а в 2014 г. составил около 2,3 млрд руб. Это уверенный рост. Мой родной Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, в котором я был директором 15 лет, в прошлом году увеличил общий финансовый оборот в 1,5 раза — с 700-800 млн в 2012-1013 гг. до 1 266 млн в 2014 г.

- За счет госзаказов?

- В том числе за счет госзаказа, но в основном за счет внебюджетных доходов, договоров с предприятиями, участия в крупных программах министерств и ведомств. Но и бюджет тоже растет. Институт катализа тоже стал миллиардером — финансовый оборот в сумме с капитальными вложениями превысил миллиард рублей. Несколько наших ведущих институтов: цитологии и генетики, нефтегазовой геологии и геофизики— тоже близки к этому рубежу. Их показатели находятся в районе около 800 млн руб.

- То есть кроме фундаментальной науки ваши академические институты занимаются коммерчески востребованными прикладными вещами?

- Конечно, и только благодаря этому мы уверенно развиваемся. Речь идет о конкретных задачах, разработках; система работы в области высоких технологий весьма жесткая. Наши ведущие институты востребованы не только в России, но и во всем мире. Но в основе всех этих работ лежит наука, лежат исследования фундаментального характера, потому что вещи, которые в мире известны, больших доходов не приносят. А в науке нужно предлагать что-то новое. У нас это есть, мы способны генерировать новые знания. Надеюсь, что и дальше так пойдет.

- Приятно, что в клуб миллиардеров входят не только олигархи, но и институты.

- Правда, достижения институтов обеспечиваются напряженным трудом тысячных коллективов. В ИЯФ работают около 3 тыс. человек, в Институте нефтегазовой геологии — около 400 человек. Но это, безусловно, хорошие результаты.

Дела предстоящие

|

|

|

Рейтинг публикационной активности научных организаций Nature Index, рассчитываемый журналом Nature - один из самых авторитетных в научном мире |

- Как вам кажется, какое из научных направлений будет в этом году приоритетным?

- Квантовые и аддитивные технологии. Сейчас мы отвечаем за аграрный комплекс, за медицину— там тоже налицо развитие, есть результаты высокого уровня. Достаточно хорошо идет работа в области космических и информационных технологий. Довольно много делается по программному обеспечению космических исследований, по новым материалам для летательных аппаратов. Думаю, часть этих направлений должна войти в поручение президента РФ по национальной технологической инициативе, о котором говорилось в президентском послании к Федеральному Собранию РФ. Мы тоже к этому готовимся. В феврале к нам приедут руководители Минпромторга и военно-промышленного комплекса, запланирован ряд мероприятий по импортозамещению и работе в интересах предприятий ОПК. Так что работа идет нормально.

По аддитивным технологиям в ВИАМ 10 февраля запланирована представительная конференция. Это тоже ближайшее будущее, новое слово в машиностроении. Возникает много задач, где наука высокого уровня крайне востребованна. Как показывают результаты прошлого года, мы растем, и это вселяет надежду на будущее.

Дела человеческие

- Все, о чем мы с вами говорим, — результат работы ученых. Но ученого еще самого нужно воспитать. Научить, подготовить...

- Не так давно перед нашим относительно небольшим Новосибирским государственным университетом была поставлена амбициозная задача: войти в топ-100 высших учебных заведений мира. И он уже частично с ней справился: вошел вместе с МГУ и Национальным ядерным университетом «МИФИ» в топ-100 по физическим наукам по рейтингу THE: Times Higher Education. Таких рейтингов несколько, но уже видно, что прогресс налицо.

- Для университета, пользующегося научной мощью Новосибирского Академгородка, в котором он расположен, результат вполне ожидаемый.

- Да, очевидный прогресс. Несмотря на реформу и некоторое замешательство, базовые принципы успешной работы в российской науке действуют. Ученого мало обучить и создать условия для продуктивной работы, ему и его семье нужно дать нормальные условия для жизни. Главное — обеспечить нормальным жильем. Это способствует омоложению кадрового состава. В Москве квартиру можно снять, а в Академгородке замкнутая территория, оторванная от большого города, поэтому для нас это жизненно важно. Нам удалось сдвинуть жилищный вопрос с мертвой точки, и это один из главных результатов моей деятельности как председателя СО РАН и моих ближайших коллег в последние годы. Наиболее перспективным молодым ученым мы сразу вручаем ключи от служебных квартир. В позапрошлом году заселили 120 квартир, в прошлом — уже 163. Кроме того, мы строим большой коттеджный поселок для 600 семей научных сотрудников, в том числе молодых.

- Надеюсь, все это будет реализовываться и дальше, несмотря на кризис.

- Как меня убеждали строители, в кризис строить легче, поскольку и строительные материалы, и рабочая сила становятся дешевле. Кризис таит в себе зародыш развития. Многое нужно пересматривать, улучшать, делать эффективным и т.д. В этом плане на пореформенную ситуацию мы смотрим с оптимизмом. Там, конечно, не одна ложка дегтя, но мы будем работать, чтобы минимизировать негативные последствия таких непродуманных действий «реформаторов» науки, как структуризация сети научных организаций. Ведь для регионов это приведет к закрытию многих успешно работающих и востребованных институтов, чего с точки зрения развития регионов допустить нельзя. Россия — это не только центр и европейская часть, она сильна и регионами! Еще меня беспокоит вот какой вопрос. Сейчас Российская академия наук в мировом рейтинге Nature Index находится на 21-м месте. Если она исчезнет как научная организация, думаю, для ФАНО будет хорошо, если оно войдет в первую тысячу, поскольку в мире его никто не знает. В этом и опасность: преемственность научных школ нужно обеспечить. Последние решения Совета по науке и образованию при Президенте РФ вселяют надежду: мораторий продлен на год, и дано поручение по обеспечению сохранности имущества научных организаций РАН; принято решение о безусловном соблюдении положения ФЭ-253 о научно-методическом руководстве научными учреждениями со стороны РАН и дано соответствующее поручение правительству РФ. Так что пока все движется в правильном направлении.

Есть еще важное для нас достижение самого конца прошлого года. После многолетних непростых обсуждений и инициатив научной общественности губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий подписал Постановление правительства HCO «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ выявленного объекта культурного наследия — достопримечательного места “Новосибирский Академгородок"». Так что мы теперь объект не только научного. но и культурного наследия. Это верное решение, которое защитит знаменитый во всем мире Новосибирский Академгородок от непродуманных бизнес-решений и даст импульс его развитию как территории науки, образования и инноваций.

Беседовал Валерий Чумаков